Insulinresistenz: Ursache, Symptome & Ernährung

Zwei Drittel aller Erwachsenen in der Schweiz weisen Symptome einer Insulinresistenz auf. Die gute Nachricht: Ein gesunder Lebensstil wirkt präventiv.

Zusammenfassung: Worum geht’s

- Insulinresistenz gilt als Vorstufe zu Typ-2-Diabetes und kann ernsthafte Folgeerkrankungen verursachen. Zwei Drittel aller Erwachsenen haben Symptome.

- Neben genetischer Veranlagung spielen Bewegungsmangel, ungesunde Ernährung, Stress, Schlafmangel und Übergewicht eine zentrale Rolle.

- Eine ausgewogene Ernährung, Gewichtsreduktion, regelmässige Bewegung und Stressabbau können die Insulinempfindlichkeit deutlich verbessern.

- Drei strukturierte Hauptmahlzeiten aus Gemüse, Protein und Kohlenhydraten helfen, den Blutzucker stabil zu halten.

- Insulin hat auch einen Einfluss auf den Kinderwunsch: beispielsweise bei Schwangerschaftsdiabetes oder dem polyzystischen Ovarsyndrom (PCOS).

Was ist Insulinresistenz?

Ohne Insulin geht in unserem Körper gar nichts: Das lebenswichtige Hormon wird in der Bauchspeicheldrüse produziert und sorgt dafür, dass Zucker (Glukose) aus dem Blut in die Körperzellen aufgenommen und dort als Energiequelle genutzt wird. Somit spielt es auch eine wichtige Rolle bei der Aufnahme und Speicherung von Nährstoffen.

Wird dieser Prozess beeinträchtigt, reagieren die Körperzellen trotz hohem Insulinspiegel nicht mehr ausreichend auf das Hormon, und Glukose wird schlechter aus dem Blut aufgenommen. Dieser Zustand wird als Insulinresistenz bezeichnet.

Von der Insulinresistenz zum Typ-2-Diabetes

Bei einer genetischen Veranlagung ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass daraus ein Prädiabetes und letztendlich ein Typ-2-Diabetes entsteht – eine chronische Erkrankung des Zuckerstoffwechsels. Bleibt der Zuckerspiegel dauerhaft hoch, kann dies zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Nerven- und Nierenschäden sowie Erblindung führen.

Die Vorstufe Prädiabetes nimmt dabei erheblich zu: Ein Bericht der American Diabetes Association basierend auf Studien aus 43 Ländern zeigt: Die weltweite Prävalenz der gestörten Glukosetoleranz 2021 liegt bei 9,1 Prozent und wird voraussichtlich bis 2045 auf 10 Prozent steigen – das wären 638 Millionen Betroffene.

Die International Diabetes Federation (IDF) geht von weltweit über 530 Millionen Menschen aus, die 2021 von Diabetes betroffen waren – 6,7 Millionen Todesfälle sollen weltweit mit den direkten Folgen dieser Krankheit zusammenhängen.

Was sind die Symptome einer Insulinresistenz?

«Wir gehen davon aus, dass etwa zwei Drittel der Erwachsenen in der Schweiz mindestens ein Anzeichen von Insulinresistenz aufweisen – und die Wahrscheinlichkeit steigt mit dem Alter», erzählt John Schoonbee. Er ist Global Chief Medical Officer bei Swiss Re und beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema metabolische Gesundheit.

«Bereits zehn Jahre bevor ein Prädiabetes diagnostiziert wird, kann der Insulinspiegel ansteigen und fungiert somit als Frühwarnsystem.»

Anzeichen einer Insulinresistenz können sein:

- Ständige Müdigkeit und Energielosigkeit

- Heisshungerattacken, besonders auf Zuckerhaltiges

- Gewichtszunahme, vor allem am Bauch

- Konzentrationsprobleme

- Hautveränderungen wie dunkle Flecken

- Hoher Blutdruck

- Erhöhte Blutzucker- und Insulinwerte

Ursache: Wie entsteht eine Insulinresistenz?

Wenn Körperzellen nicht mehr auf Insulin reagieren, kann dies mehrere Ursachen haben: genetische Veranlagungen, hormonelle Veränderungen oder chronische Entzündungen. Auch chronischer Stress, Schlafmangel, falsche Ernährung und Bewegungsmangel können diesen wichtigen Prozess beeinträchtigen.

«Bei Typ-2-Diabetes ist Insulin immer der letzte Schritt.»

Wie wird eine Insulinresistenz behandelt?

Bei einer Insulinresistenz können Betroffene durch eine Anpassung des Lebensstils vieles selbst bewirken: Dazu gehören ausreichend Bewegung und Entspannung, eine gesunde Ernährung, die Reduktion von Stress – und die Reduktion von Übergewicht. Laut dem Bundesamt für Gesundheit sind 43 Prozent der Bevölkerung übergewichtig oder adipös.

«In der frühen Phase kann mit einer Reduktion von fünf Prozent des Körpergewichts der Blutzuckerspiegel bereits deutlich gesenkt und im besten Fall normalisiert werden», sagt Claudia Cavelti-Weder. Sie ist leitende Ärztin der Klinik für Endokrinologie, Diabetologie und klinische Ernährung beim Unispital Zürich.

Schoonbee ergänzt: «Studien haben gezeigt, dass etwa 50 Prozent der Menschen mit Typ‑2‑Diabetes durch eine Kombination aus kohlenhydratarmer Ernährung und angepasstem Lebensstil ihren Blutzucker senken können.»

«Reichen alleinige Veränderungen des Lebensstils nicht aus, dann setzen wir allenfalls Semaglutide ein», so Weder. Wird die Insulinempfindlichkeit verbessert, kann das Risiko für Typ-2-Diabetes merklich reduziert werden – und dann braucht es später weniger Medikamente: «Bei Typ-2-Diabetes ist Insulin immer der letzte Schritt.»

Ernährung bei Insulinresistenz

Gesunde Ernährung ist ein Hauptfaktor für die Stoffwechselgesundheit. Doch warum fällt uns diese oft so schwer? Melanie Sprenger ist Ernährungsberaterin beim Unispital Zürich und hat folgende Erklärung: «Über das Essen werden viele Emotionen reguliert. Und meistens liegt es nicht am Wissen, sondern an der Umsetzung im Alltag.»

Von Verboten hält sie wenig; sie plädiert für langfristige Verhaltensänderungen wie einen regelmässigen Mahlzeitenrhythmus aus drei Hauptmahlzeiten ohne Zwischenmahlzeiten. Auch Süssigkeiten seien hie und da erlaubt – bestenfalls nach dem Essen und bewusst konsumiert. Und: Ein kurzer Spaziergang nach dem Essen senkt den Blutzucker.

Sprenger empfiehlt das Tellermodell, das von der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung propagiert wird: «Bestenfalls die Hälfte des Tellers Gemüse oder Salat, ein Viertel Protein (Fleisch, Fisch, Käse, Tofu usw.) und ein Viertel Stärke (Reis, Kartoffeln, Teigwaren, Brot usw.). Dazu ausreichend Wasser.

In der Praxis könnte das also so aussehen: «Man kann den Teller Tomatenspaghetti etwa mit zwei Esslöffeln Reibkäse und ein paar Cherrytomaten oder Zucchettischeiben in der Sauce ergänzen. Oder man snackt noch ein paar Gurkenscheiben dazu.»

Auch bei gesunden Menschen sei das Tellermodell sinnvoll – hier könne man die Anteile auf je ein Drittel aufteilen. «Somit steigert man nicht nur sein Wohlbefinden, sondern trägt aktiv zu einem gesunden Stoffwechsel und der Prävention von zahlreichen chronischen Krankheiten bei.»

Je nach Energiebedarf wie körperlichen Tätigkeiten oder Sport brauche es Anpassungen und allenfalls auch Zwischenmahlzeiten: «Zum Beispiel Früchte mit Quark oder Darvida mit Frischkäse und Gurke.» Zudem sind ausreichend Bewegung, Stressabbau und genügend Schlaf entscheidend.

-

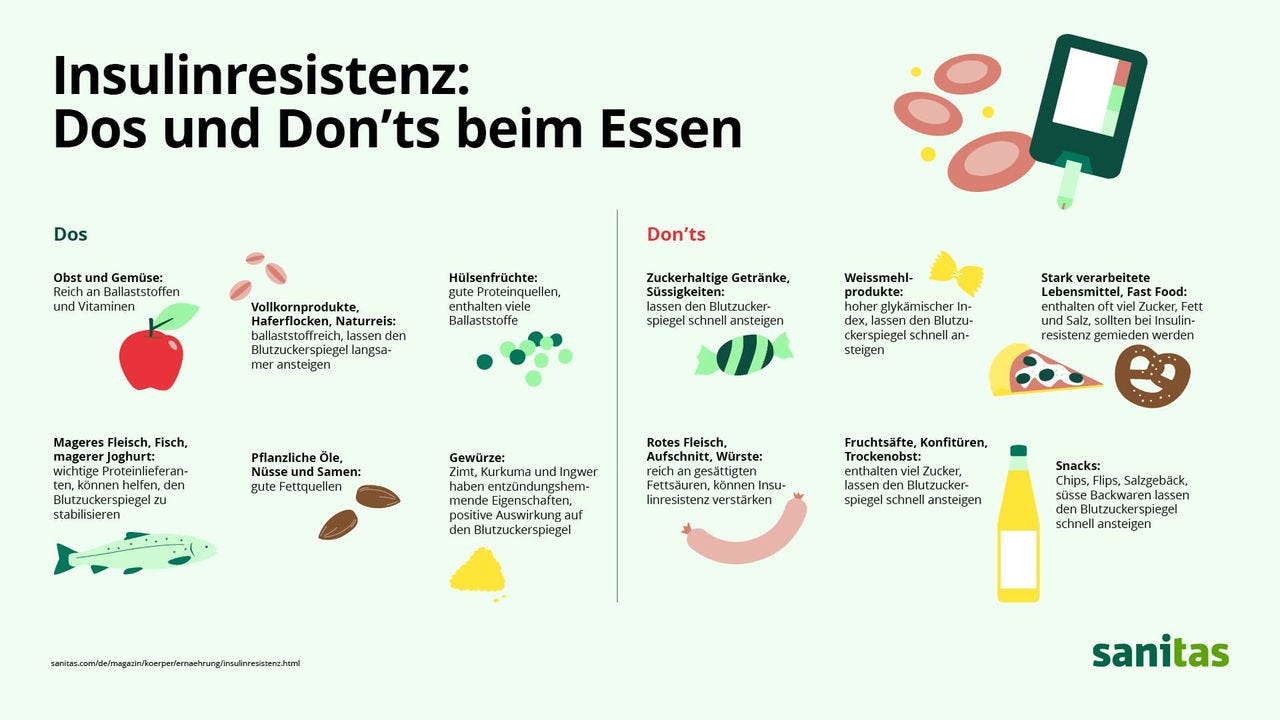

Welche Lebensmittel sollte man essen?

Die Zauberformel lautet: Regelmässige, ausgewogene Mahlzeiten aus Gemüse, Salat, Protein und Kohlenhydraten. Das hilft, den Blutzuckeranstieg zu bremsen. Dauerhaftes Snacken führt hingegen zu schnellen Blutzuckerspitzen und ist zu vermeiden.

Gut sind also: Gemüse, Eiweissquellen (z.B. Poulet oder Tofu), immer eine Stärkebeilage (bestenfalls in Vollkorn), gesunde Fette wie Avocado, Nüsse oder Olivenöl. «Früchte als Dessert oder ab und zu auch mal etwas Süsses bewusst geniessen. Dazu Wasser und ungesüssten Tee. Und für mehr Geschmack Kräuter und Gewürze statt Salz verwenden.»

-

Welche Lebensmittel sollte man reduzieren?

Zu reduzieren sind Zucker (auch in Gebäck und Müslis), Salz (ein Drittel der Bevölkerung reagiert sensibel darauf), Fertigprodukte, Süssgetränke oder Fruchtsäfte. Auch tierische Fette oder Transfette (die beim Frittieren entstehen) sind schlecht für die Stoffwechselgesundheit.

Nikotin sollte möglichst weggelassen und Alkohol zurückhaltend konsumiert werden: ein Glas pro Tag für Frauen und zwei für Männer. «Das bedeutet: 1 dl Wein, 3 dl Bier oder 4 cl Schnaps. Aufsummieren, also fünf Gläser am Freitagabend, geht leider nicht.»

«Häufiges Problem in Restaurants: Die Hälfte des Tellers besteht aus Kohlenhydraten statt Gemüse.»

6 wichtige Massnahmen & Tipps

Eine ausgewogene Ernährung steht im Zentrum eines gesunden Stoffwechsels. Jedoch können Betroffene mit einem aktiven und ausgeglichenen Lebensstil noch viel mehr dazu beitragen, damit das metabolische System im Gleichgewicht bleibt.

-

Bewegungsmangel

Muskelzellen können Zucker nicht nur mithilfe von Insulin, sondern auch durch Bewegung aufnehmen. Bleibt die Aktivität aus, nimmt diese Fähigkeit ab und das Risiko für Insulinresistenz steigt. Wer sich mehr bewegt, sorgt also automatisch für eine bessere Glukoseverwertung.

-

Übergewicht – besonders Bauchfett

Überschüssiges Körperfett, vor allem im Bauchraum, setzt Botenstoffe frei, die Entzündungen fördern und die Wirkung von Insulin behindern. Zudem wird die Signalübertragung gestört, über die Insulin normalerweise den Blutzucker reguliert. An erster Stelle steht also eine Reduktion des Übergewichts.

-

Chronischer Stress

Dauerstress erhöht den Cortisolspiegel. Das sogenannte Stresshormon hebt den Blutzuckerspiegel an und kann somit die Wirkung von Insulin abschwächen. Zudem hat Stress auch indirekte Folgen: Sind wir angespannt, neigen wir zu Heisshunger und Schlafproblemen – Faktoren, welche die Insulinresistenz begünstigen.

-

Schlechter Schlaf

Schlafen wir zu wenig oder schlecht, gerät unser Hormonhaushalt aus dem Gleichgewicht. Somit sinkt auch die Insulinsensitivität: Der Körper reagiert schlechter auf Insulin. Guter Schlaf ist also zentral, denn bereits wenige Nächte mit Schlafmangel können die Blutzuckerregulation messbar beeinträchtigen.

-

Genetische Veranlagung

Wer familiär vorbelastet ist – etwa durch Typ-2-Diabetes bei Eltern oder Grosseltern –, sollte besonders auf seinen Lebensstil achten, um das eigene Risiko zu senken. Denn bei manchen Menschen ist das Risiko für Insulinresistenz erblich bedingt.

-

Alltagstipps für den Restaurantbesuch

Beim Restaurantbesuch empfiehlt Sprenger ebenfalls das 3-Komponenten-Modell. Oft stimmt dort jedoch das Mengenverhältnis oder die Zusammensetzung der Menüs nicht: «Die Hälfte des Tellers besteht aus Kohlenhydraten statt Gemüse oder man kann nur eine Beilage wählen.»

Was nun? «Fragen, ob man weniger Nudeln oder Reis haben oder zusätzlich Gemüse bestellen kann – das hat die Küche meistens zur Verfügung.» Ein weiterer Tipp: «Die Gemüsebeilage wählen und etwas Brot dazu essen. Dieses liegt ja oft schon auf dem Tisch bereit.» Und auch hier: Nachsalzen möglichst vermeiden.

Kinderwunsch & Schwangerschaft mit Insulinresistenz

Hormonelle Veränderungen, die während der Schwangerschaft stattfinden, können die Insulinwirkung beeinträchtigen und eine Insulinresistenz hervorrufen. Diese kann wiederum während der Schwangerschaft zu Komplikationen führen.

Schwangerschaftsdiabetes

Während der Schwangerschaft hat der Körper der schwangeren Frau einen erhöhten Insulinbedarf. Kann dieses nicht ausreichend produziert oder effektiv genutzt werden, steigt der Blutzuckerspiegel, was das Risiko für Bluthochdruck erhöht. Zudem haben Mutter und Baby eine erhöhte Gefahr, später an Typ-2-Diabetes zu erkranken.

Die Behandlung umfasst meist eine angepasste Ernährung, regelmässige körperliche Aktivität und – falls nötig – eine Insulintherapie. In den meisten Fällen normalisiert sich der Blutzuckerspiegel nach der Geburt wieder, doch Vorsorge bleibt wichtig.

PCO-Syndrom

So wie Endometriose lange unerkannt und daher unbehandelt bleibt, ist auch das polyzystische Ovarsyndrom (PCOS) kaum bekannt. Dies, obschon 20 Prozent der Frauen im gebärfähigen Alter davon betroffen sind.

Beim PCOS produziert der weibliche Körper zu viele männliche Hormone, was zu Zyklusschwankungen, ausbleibenden Monatsblutungen und einem fehlenden Eisprung führen kann. Auch hier gibt es einen Zusammenhang mit Insulin: Laut Studien sind bis zu 70 Prozent aller Frauen mit PCOS insulinresistent. In der Behandlung wird daher oft das Diabetesmedikament Metformin eingesetzt.

Claudia Cavelti-Weder ist leitende Ärztin der Klinik für Endokrinologie, Diabetologie & klinische Ernährung beim Unispital Zürich.

Melanie Sprenger ist Ernährungsberaterin beim Unispital Zürich.

John Schoonbee ist Global Chief Medical Officer bei Swiss Re.